2024年1月1日午後4時10分、石川県能登半島を最大震度7の巨大地震が襲いました。元旦という特別な日に発生したこの地震は、多くの人々の人生を一変させ、死者592人、住家被害164,665棟という甚大な被害をもたらしました(R7.5月内閣府の被害状況情報)。

「遠い場所の災害」と思われがちですが、愛知県に住む私たちにとって、この能登半島地震から学ぶべき教訓は数多くあります。なぜなら、私たちの住む愛知県・名古屋市は、30年以内に70~80%の確率で発生するとされる南海トラフ地震の想定震源域に位置しているからです。

今回は、実際に能登半島地震を体験された方々の声を通じ、私たち愛知・名古屋の住民が今すぐできる防災の備えについて考えていきます。

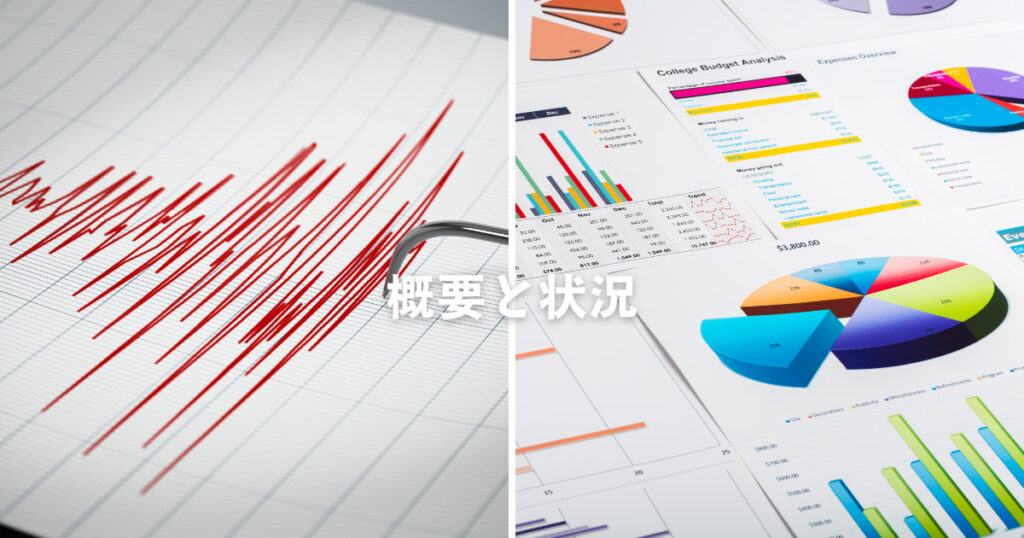

能登半島地震の概要と被害状況

2024年1月1日午後4時10分頃、石川県能登半島で発生したマグニチュード7.6の地震は、能登半島北部で最大震度7を観測しました。この地震による主な被害は以下の通りです。

人的被害:

・死者592人(災害関連死364人を含む)

・行方不明者2人

・重軽傷者1,395人

建物被害:

・全壊/大規模半壊:約3万棟

・一部損壊:約9万棟以上

インフラ被害:

・最大で約約136,440戸が断水(5ヶ月間もの断水地域あり:輪島市)

・約4万0,000戸が停電

・主要道路の寸断により集落の孤立状態が発生

特に深刻だったのは、断水と停電の長期化です。一部地域では復旧まで数カ月を要し、避難生活の長期化が大きな問題となりました。また、能登半島という地理的特性から道路が寸断され、救援物資の輸送や住民の避難が困難になった経験は、私たち愛知県民にとっても重要な教訓となります。

被災者の生の体験談

実際に能登半島地震を体験された方々の生の声から、防災の備えについて学びましょう。

A:避難所での生活体験談

珠洲市在住・田中さん(仮名)の体験談

「震災当日は家族で新年を迎えていました。突然の激しい揺れで、立っていることができませんでした。家が倒壊の危険があったため、近くの小学校に避難しましたが、暖房がなく、毛布も不足していて、とても寒い思いをしました。

避難所で特に困ったのは、プライバシーが全くないことです。小さな子どもがいる家族にとって、夜泣きや着替えなど、とても気を遣いました。持参していた簡易テントが本当に役に立ちました。

食事は配給されましたが、温かいものがなく、子どもたちは体調を崩しがちでした。カセットコンロと鍋を持参していた家族がいて、温かいスープを作ってくれたときは、本当にありがたかったです。」

B. 家族での被災体験談

輪島市在住・山田さん(仮名)の体験談

「帰省中に地震に遭いました。7歳と4歳の子どもを連れての避難は想像以上に大変でした。子どもたちは余震のたびに泣き叫び、精神的にも参ってしまいました。

事前に家族で避難場所を確認していなかったため、どこに避難すべきか分からず、右往左往しました。また、携帯電話の充電が切れてしまい、家族との連絡が取れなくなったときは本当に不安でした。

子ども用の着替えやおむつ、お気に入りのおもちゃなど、大人だけでは気づかない備えが必要だと実感しました。特に、子どもの心のケアのためのアイテムは重要です。」

C. ライフライン断絶時の体験談

七尾市在住・佐藤さん(仮名)の体験談

「断水と停電が同時に発生し、生活が一変しました。特に冬場だったので、暖房が使えないことが致命的でした。石油ストーブを備えていましたが、灯油の備蓄が足りず、寒い夜を過ごしました。

水が出ないため、トイレが使えず、お風呂にも入れませんでした。ウェットティッシュやドライシャンプーがあればと思いましたが、備蓄していませんでした。

情報収集も困難で、電池式のラジオが唯一の情報源でした。スマートフォンの充電ができないため、家族の安否確認や支援情報の入手に苦労しました。」

D. 地域コミュニティの重要性

穴水町在住・鈴木さん(仮名)の体験談

「普段から地域の防災組織に参加していたおかげで、地震発生後すぐに近隣住民と連携できました。一人暮らしの高齢者の安否確認や、避難所の運営など、地域で協力して対応できました。

特に印象的だったのは、各家庭で備蓄していた食料や水を持ち寄り、みんなで分け合ったことです。一人では数日しかもたない備蓄も、地域で協力することで長期間対応できました。

地域のつながりがあったからこそ、この困難な状況を乗り越えることができたと思います。防災は個人だけでなく、地域全体で取り組むことが重要だと実感しました。」

体験談から見えた「備えの重要ポイント」

実際の体験談から、防災の備えで特に重要なポイントをご紹介します。

✅ 情報収集手段の多様化

複数の情報源確保:

・電池式ラジオ(手回し充電機能付き)

・スマートフォン用モバイルバッテリー

・防災アプリの事前インストール

・SNSでの情報収集手段の確保

家族間の連絡手段:

・災害用伝言ダイヤル(171)の使い方を家族で確認

・複数の連絡手段(電話、メール、SNS)を準備

・家族が離れ離れになった場合の集合場所を決める

✅ 生活用品の備蓄

水・食料(最低7日分):

・1人1日3リットルの水

・非常食(アルファ米、缶詰、レトルト食品)

・カセットコンロとガスボンベ

・使い捨ての食器・カトラリー

暖房器具・防寒用品:

・石油ストーブ(電気を使わないタイプ)

・灯油の備蓄(少なくとも1週間分)

・毛布/寝袋

・使い捨てカイロ

衛生用品・常備薬:

・トイレットペーパー/ティッシュ

・ウェットティッシュ/除菌シート

・生理用品/おむつ

・常備薬/救急用品

✅ 避難時の備え

避難経路の確認:

・複数の避難経路を事前に確認

・夜間や悪天候時の避難経路も想定

・地域のハザードマップを活用

非常持出袋の準備:

・家族分の着替え(3日分)

・重要書類のコピー

・現金(小銭も含む)

・子ども用品(おもちゃ、お菓子など)

家族の集合場所決定:

・第一避難場所(近隣の公園など)

・第二避難場所(指定避難所)

・家族が離れ離れになった場合の連絡方法

愛知県・名古屋市の防災対策との関連性

能登半島地震から学んだ教訓は、愛知県・名古屋市の防災対策において重要な意味を持ちます。

南海トラフ地震のリスク

愛知県は南海トラフ地震の想定震源域に位置し、以下のリスクが想定されています。

地域により想定数値は違いますので、お住いの自治体ホームページで確認ください。

想定される被害:

・最大震度:震度6強~7

・津波高:沿岸部で最大22メートル

・建物被害:全壊・焼失約40万棟

・死者数:最大約1万9,000人

愛知県の特徴的なリスク:

・人口密集地域での被災

・工業地帯での二次災害

・広域同時被災による救援の遅れ

愛知県の防災計画

愛知県では「第3次あいち地震対策アクションプラン」を策定し、以下の取り組みを推進しています。

主な取り組み:

・建物の耐震化促進

・津波対策の強化

・避難所の環境整備

・広域連携体制の構築

能登半島地震を踏まえた見直し:

・複合災害への対応強化

・長期避難生活への備え

・地域コミュニティとの連携強化

名古屋市の備蓄状況

名古屋市では災害に備えて以下の備蓄を行っています。

主な備蓄品:

・食料:約180万食

・飲料水:約31万リットル

・毛布:約18万枚

・資機材:発電機、投光器など

市民への呼びかけ 名古屋市では、市民に対し「おおむね7日間は自力で生活できる備蓄」を推奨しています。

愛知・名古屋で今すぐできる具体的な備え

🏠 家庭での備え

愛知県推奨の備蓄品リスト

| カテゴリー | アイテム | 備蓄量 |

|---|---|---|

| 飲料水 | 保存水 | 1人1日3リットル×7日分 |

| 食料 | 非常食 | 1人7日分 |

| 燃料 | カセットガス | 1世帯12本 |

| 暖房 | 石油ストーブ用灯油 | 1世帯18リットル |

| 衛生用品 | トイレットペーパー | 1世帯12ロール |

名古屋市の防災ガイドブック活用:

・名古屋市公式サイトから無料ダウンロード可能

・地域別のハザードマップ掲載

・避難所一覧と避難経路の確認

家具の転倒防止対策:

・突っ張り棒の設置

・L字金具での固定

・重い物は下の段に収納

🏘️ 地域での備え

地域の防災組織参加:

・町内会/自治会の防災部会への参加

・地域の防災リーダー研修の受講

・近隣住民との防災情報の共有

避難場所の確認:

・指定避難所の位置と収容人数

・一時避難場所(近隣の公園など)

・津波避難ビル(沿岸部の場合)

ハザードマップの活用:

・愛知県防災学習システムの活用

・地震/津波/洪水ハザードマップの確認

・自宅周辺のリスク把握

📱 情報収集の備え

愛知県防災情報メール:

・気象警報/注意報の配信

・避難勧告/指示の配信

・登録は愛知県公式サイトから

名古屋市防災アプリ:

・避難所の開設状況確認

・防災情報の一元的な取得

・オフラインでも利用可能

緊急速報の設定:

・携帯電話の緊急速報メール設定

・防災行政無線の内容確認方法

・複数の情報源による情報収集

愛知県特有の備え

津波対策(沿岸部):

・津波ハザードマップの確認

・津波避難ビルの位置把握

・徒歩での避難経路確認

工業地帯での二次災害対策:

・化学工場からの距離確認

・風向きを考慮した避難経路

・防毒マスクの準備

交通渋滞対策:

・公共交通機関の代替手段

・徒歩・自転車での移動計画

・帰宅困難者対策

能登半島地震から学ぶ「備えの新常識」

能登半島地震の経験から、従来の防災対策を見直す必要性が明らかになりました。

従来の防災対策の見直し点

長期避難生活への対応:

・3日間の備蓄から7日間以上へ

・避難所での生活の質向上

・プライバシー確保の重要性

複合災害への対応:

・地震+津波+火災の複合災害

・冬季災害での暖房確保

・高齢化社会での要支援者対策

情報収集手段の多様化:

・デジタル技術の活用

・停電時の情報収集手段

・地域コミュニティとの連携

コミュニティ防災の重要性

地域の絆の強化:

・普段からの近隣付き合い

・地域防災訓練への参加

・要支援者の把握と支援体制

地域資源の活用:

・備蓄品の共有システム

・技能を持つ住民の活用

・地域企業との連携

新しい備えの考え方

個人+地域+行政の連携:

・自助/共助/公助の連携強化

・地域防災計画への市民参加

・継続的な防災教育の実施

技術の活用:

・AI/IoTを活用した情報収集

・ドローンによる被害状況把握

・SNSでの情報共有システム

まとめ

能登半島地震から学んだ教訓は、私たち愛知県・名古屋市民にとって非常に重要な意味を持ちます。

☆重要なポイント

体験談から学ぶ現実

・理論だけでは分からない現実の厳しさ

・長期避難生活の困難さ

・地域コミュニティの重要性

愛知・名古屋での備えの必要性

・南海トラフ地震への備え

・地域特性を考慮した対策

・工業地帯での二次災害対策

今日からできる行動

・家庭での備蓄品見直し

・地域防災組織への参加

・家族防災会議の実施

行動を起こすために

防災は「いつか」ではなく「今日」から始めることが大切です。完璧を目指さず、できることから少しずつ始めましょう。

- 今日:家族と防災について話し合う

- 今週:備蓄品の見直しと補充

- 今月:地域の防災訓練への参加

- 継続:防災意識の維持と向上

一人ひとりの備えが、地域全体の防災力向上につながります。大切な家族と地域を守るため、今日から行動を始めましょう。